サステナビリティ

労働安全衛生

基本的な考え方

NGKグループは、安全衛生基本方針に基づき従業員等働く人の安全と健康確保を組織的かつ継続的に達成する仕組みとして、ISO45001の認証を受けた労働安全衛生マネジメントシステムの厳格な運用とリスクアセスメントによる安全対策等を徹底して行い、構内の請負を含め、グループ全体の安全衛生水準の向上に努めています。

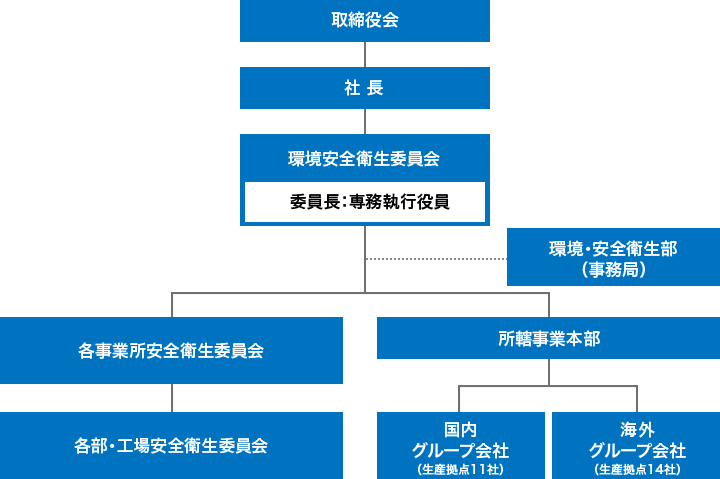

安全衛生管理体制

日本ガイシは、グループ全体の安全衛生水準を向上させるため、環境安全衛生委員会委員長を安全衛生の監督責任者としています。環境安全衛生委員会は、取締役専務執行役員が委員長を務め、年に2回以上開催しグループの活動方針や行動計画を審議・決定するとともに、活動実績や災害発生状況および対策の確認も行っています。また、委員会の内容は取締役会に報告され、取締役会によって監督されています。

さらに、各事業所では、毎月、総括安全衛生管理者(事業所長、執行役員)出席の下、所属する全部門の労使代表者による事業所安全衛生委員会を開催し、グループ活動方針の周知および行動計画の推進のほか、事業所固有の安全衛生に係る重要事項の調査と審議を行い、その内容は各職場の安全衛生委員を通じ浸透を図っています。

安全衛生管理体制図

安全衛生活動の強化

日本ガイシは、安全衛生活動の強化を最優先課題の一つと捉え、労働安全衛生マネジメントシステムの厳格な運用に加え、2023年度からは「コンプライアンス・ガバナンス・リスク低減」を上位方針とする第三期3カ年行動計画を策定し、「法令コンプライアンスの徹底」「グループガバナンス体制の更なる充実」「重大災害・重大事故の未然防止」を活動方針と定め、安全衛生活動を推進しています。重大災害・重大事故の未然防止では、既存の設備や作業を対象とした網羅的なリスクアセスメントはもとより、新規設備、新規作業導入時、作業の変更時には、事前に徹底したリスクアセスメントを行い、リスクを排除または受け入れ可能なレベルまで低減しています。

2024年度の取り組み結果

| 中期行動計画 | 年度実施項目 | 重点活動 |

|---|---|---|

| コンプライアンス | 法令遵守の仕組みの強化 | グループ会社を含むすべての部署を対象に、安全衛生に関連する法令遵守状況の一斉調査と是正処置を行うとともに、管理者、担当者向けの法令教育を実施。また、行政への届出漏れ等の法令不適合を防止するため、社内規程を整備するとともに、安全衛生に関係するすべての法的要求事項に対応できるデータベースを構築中。 |

| グループガバナンス | 各事業本部の安全衛生機能の強化 | 本社の安全衛生を統括する部署と各事業本部の安全衛生部門の役割分担を明確化し、各事業本部の安全衛生部門が主体的に所管する工場やグループ会社の安全衛生を管理、推進できる自律自走の推進体制を概ね整備完了。 |

| リスク低減 | 重大災害 重大事故のリスク抑制 |

海外を含むすべての製造拠点の設備について、回転体巻き込まれ・感電・爆発に関する高重篤リスクを網羅的に抽出、特定し、リスク抑制のための運用対策(管理的対策)と設備対策(設備更新改造)を完了。また、危険源のさらなる抽出力の向上を目指したリスクアセスメント教育も継続して実施。 |

数値目標

日本ガイシは、2025年の数値目標を以下の通り設定しました。

- グループ全体で死亡災害・重大災害ゼロ

- グループ全体で休業災害強度率0.010以下

2024年は、グループ全体で死亡災害・重大災害ゼロを達成しました。一方、休業災害強度率はグループ全体で0.015となり、目標(0.010以下)に対し未達成となりました。

労働災害死亡者数

業務上災害件数

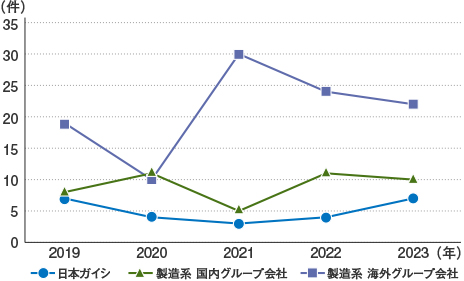

不休災害以上の業務上災害件数の推移

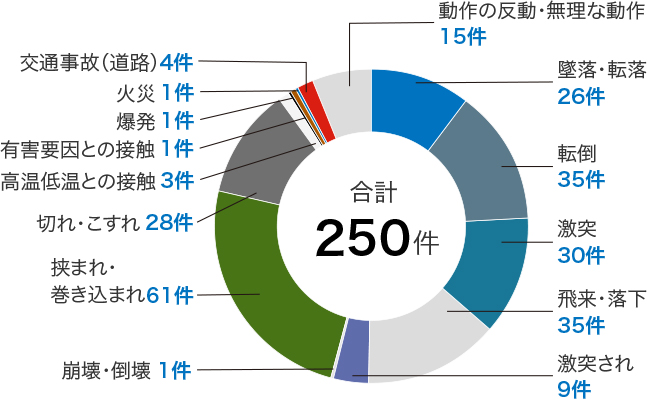

不休災害以上の事故の型:過去7年間:グループ連結

労働災害発生時の対応

災害発生時は、NGKグループのルールに従い、速やかに関係部門へ連絡を行うとともに各社の規程に基づき災害審議会等を開催し、徹底した原因究明と再発防止策を実施しています。

2024年はグループ全体で50件の不休災害以上の災害が発生しました。(日本ガイシ6件、国内製造系グループ会社10件、海外製造系グループ会社34件)

発生件数は、海外グループ会社で軽微な災害が増加したため、グループ全体では昨年に比べ約30%増加しました。しかし、重篤災害を未然に防ぐために、リスクの管理的対策や設備対策を強化し、さらに現場担当者を対象としたリスクアセスメント教育(危険源の抽出力教育)を継続して実施した結果、重傷以上の災害は大幅に減少しました。なお、重点活動として取り組んでいる回転体巻き込まれ、感電、爆発による災害は発生していません。

請負業者の休業災害以上の労働災害発生件数

請負業者の死亡者数

強度率(1,000労働時間当たり休業日数)

休業災害度数率

業務上疾病度数率

労働安全衛生マネジメントシステムの外部認証

NGKグループは、職場の安全衛生水準の継続的な向上を図るため、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格の認証を推進しています。2017年には日本ガイシ名古屋事業所が国内初となるISO45001のプライベート認証を取得し、2018年には国内のすべての事業所および工場がISO45001とJIS Q 45100の認証を取得しました。一方、国内外の製造系グループ会社も、2021年6月時点で全社ISO45001の取得を完了しています。

労働安全衛生マネジメントシステム取得状況

安全衛生教育

日本ガイシは、安全衛生法令で定められた従業員等の教育や資格の取得を確実に実施するとともに、各種の安全衛生に関する社内教育と社外を利用した教育を行っています。2024年度は、安全衛生に関連する社内の集合教育を受けた従業員の総数が2,217名となりました。その内訳は、階層別教育・昇格者教育670名、危険体感予知教育1,478名、ISO45001内部監査員教育69名です。(部門ごとに実施している作業者教育、配転時教育、リスクアセスメント教育、およびリフト・クレーン等の社外機関による教育やセーフティオフィサ、セーフティアセッサ等の教育は除く)

主な教育プログラム

| 主な教育プログラム | 教育内容 |

|---|---|

| 法令教育 | 主に管理者層を対象に、安全衛生関連法令の概要に関する動画による教育を実施 |

| 社内安全衛生教育 | 粉塵、KYT教育、リスクアセスメント教育など、必要とする社員等に社内で集合教育を実施 |

| 社外安全衛生教育 | 職長教育、低圧電気、有機溶剤、情報機器作業従事者教育、リフト、クレーン、各種作業主任者など、必要とする社員等に社外の機関で教育を実施 |

| 雇い入れ時教育 | 新卒社員の集合教育、および派遣社員を含めすべての配属者に配属先が個別の教育を実施 |

| 配置転換者教育 | 異動者、作業変更者に対して各部門が実施 |

| 階層別教育/昇格時教育 | 昇級者、新任係長、新任管理職、新任部長、新任拠点長等を対象とした昇格者教育を実施 新卒社員、中途採用者、正規登用者等に階層別教育を実施 |

| 内部監査員教育 | ISO45001内部監査員の育成、レベルアップを目的とした集合教育を実施 |

| 作業者教育 | 現場作業を対象とした教育・訓練は、習熟度評価・技能認定まで実施 |

| 現場マネジメント教育(セーフティオフィサ) | (下記参照) |

| 危険体感予知道場教育 | (下記参照) |

セーフティオフィサ資格の取得

管理者層の安全に関するマネジメント能力の強化を図り、2021年度から2023年度の3年計画で製造部門、技術部門、研究開発部門の部長、工場長、マネージャー全員を対象にe-ラーニングによるセーフティオフィサ教育と資格※の取得を進めました。また、社内設備の設計部門や保守部門の技術者、工場の生産技術者等ではセーフティ(サブ)アセッサ資格※の取得も進めました。

セーフティオフィサ資格、セーフティアセッサ資格:一般社団法人セーフティグローバル推進機構が制定、制度化した資格で、それぞれ「安全に関する知識保有と理解」「国際安全規格に基づく機械安全の知識と能力の保有」を認証する資格

危険体感予知道場の新たな展開

日本ガイシは、主に若年労働者や経験の浅い作業者の労働災害を防止するため、2018年に知多事業所内に「危険体感予知道場」を開設しました。道場内には、「挟まれ、回転体巻き込まれ、感電、爆発」など、過去に社内で発生した労働災害を疑似体験できる機械設備を設置しています。これに、CG等を用いた座学を組み合わせ、専任の従業員講師による教育プログラムを提供しています。

2020年には、VR体感(仮想現実)装置を導入し、より実践的に危険感受性を磨く教育プログラムを展開しました。また、2024年には道場をリニューアルし、ゾーンごとにテーマを設け、没入感と臨場感を高める工夫を施しました。さらに、受講者が災害をより自分事として捉えられるよう、映像や実際の災害に関わる展示物を追加しました。

これらの教育プログラムは国内のグループ会社の社員にも展開され、2024年度までの累計受講者数は10,909名に達しました。