サステナビリティ

製品・サービスの品質の追求

基本的な考え方

NGKグループは、より良い社会環境に資する製品・サービスの提供を最も重要な使命の一つと考え、お客さま視点に立った世の中に信頼される品質づくりに努め、「品質・製品の安全性の追求」をマテリアリティの一つとして位置づけています。

「NGKグループ企業行動指針および行動規範」に基づく品質方針の下、毎年、品質目標を定めて、「お客様の信頼を高める活動」を主とし、業務品質※の改善と品質リスクの低減に注力して取り組んでいます。さらに「品質改善活動」をあわせて実施することで「お客様の信頼を高める活動」 を補強しています。

業務品質:お客さまとの約束を遵守するための仕事の品質

2025年度 品質目標

マネジメントからフロントラインまで業務のムリ・ムダ・ムラを徹底議論し改善する

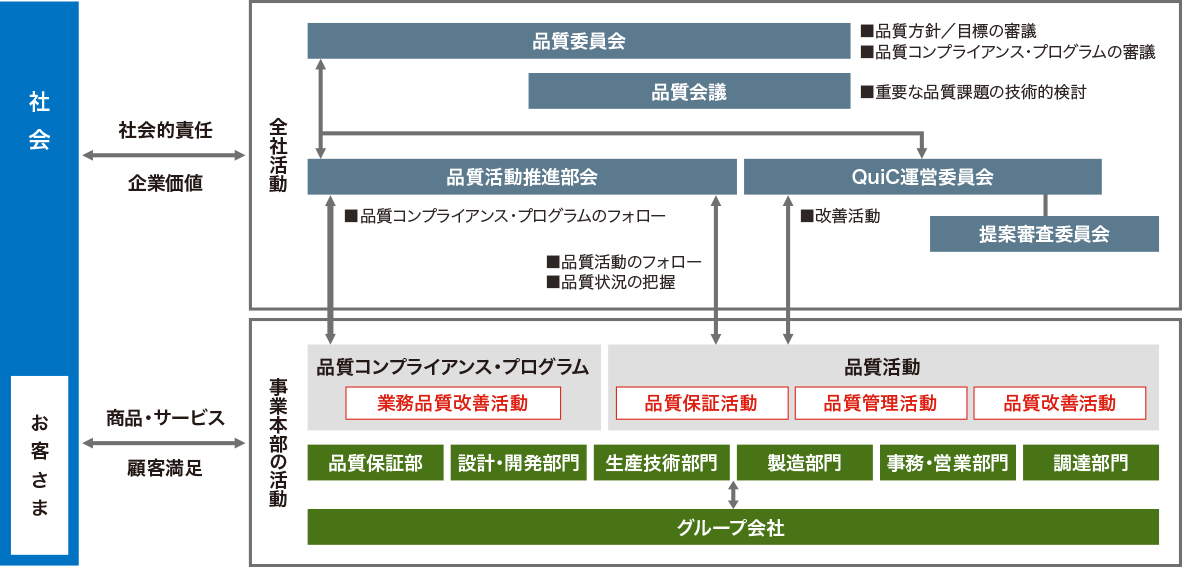

品質活動体制

NGKグループの品質活動体制は、品質委員長(取締役専務執行役員)をトップとするグループ全体の体制と、各事業本部長をトップとする事業部門内活動体制からなります。グループ全体の活動としては、品質委員長を補佐する審議機関として品質委員会を設置し、事業部門内活動体制としては、事業系列別にそれぞれに適した品質システムを構築し、ISO9001認証またはIATF16949認証を取得して、品質保証・品質管理・品質改善・品質教育などの活動を推進しています。

お客さまとの接点は各事業本部がその窓口を持ち、市場における品質の不具合やご要望を製品やサービスに反映して、さらなるお客さま満足の向上に努めています。

品質活動体制

海外での品質管理体制

海外生産拠点では従来からそれぞれに適した品質システムを構築し、ISO9001認証またはIATF16949認証を取得して品質活動を行っています。

また、グループ全体の品質活動により、毎月報告される各拠点の製造品質の状況や、市場クレームなどの情報は、国内拠点と同様に品質活動推進部会で審議され、NGKグループ全体の品質状況としてタイムリーに把握されています。グループ全体の品質活動ルールや年度ごとの品質目標も展開され、品質活動の発展と充実を図っています。

ISO9001認証またはIATF16949認証取得状況

日本ガイシ本社および国内外グループ会社のすべての製造拠点とその支援部門・拠点で、ISO9001またはIATF16949の認証を取得しています。

お客さまの信頼を高める活動

業務品質の改善

2018年度から開始した「業務品質」の改善の取り組みは、全社品質コンプライアンスプログラムとして、経営層による意思表明、規程・ルールの整備、教育の実施、監査およびモニタリング、防止活動の各項目について継続して取り組みを進めてきました。2023年度には業務の無理・曖昧の防止とコミュニケーションの徹底、フロントラインに向けた通報制度教育を図ってきた結果、業務負荷や作業ルールの見直しと、実務現場やグループ会社等のフロントラインへの品質コンプライアンスの理解と浸透が進みました。

2024年度はさらに、遺産継承として役員講演会の開催、全基幹職を対象として教育ビデオの配信、自らの関与のリスクを考える自分活動の展開等を実施しました。2023年度までの活動に加え、2024年度の3つの活動により、役員およびマネジメント層からフロントラインまでが品質コンプライアンスを自分ごとと考える意識向上が見られたため、2025年度は平時の活動に移行し、部門が一層自律的に取り組めるよう活動を進めます。

品質リスクの低減

4つの「品質活動ルール」

NGKグループは、お客さまの品質要求の高度化や多様化、対象市場などの違いに、より的確に対応するために「NGK品質活動の再構築」の活動を全社で推進しています。

特に、市場での品質リスクの排除を強化するために「品質活動ルール」を策定し、ルールの定着とさらなる有効性向上を進めています。

品質確認のルール

開発から生産立ち上げまでの節目や、製造工程の変更時に守るべき6つの品質を確認し、継承する。

DR※機能強化のルール

品質リスクの重要性が高位と中位のDR計画を重要DRとして登録し、全社レビュワが同DRに参加する。特に品質リスクの高い案件については、品質経営部長が全社DRを開催する。

品質監視のルール

製造や市場での品質状況の変化や課題を全社で監視・共有する。製造不良と市場クレームの状況を毎月、品質経営部への報告を通して全社で共有し、市場不具合の処置に対して妥当性を審議する。

重大な市場クレーム処置のルール

重大な市場クレームが発生した場合、あるいはその恐れがある場合は、迅速に品質委員長へ報告し、全社的措置を検討する。

DR:デザイン・レビュー(設計審査)

QRE-P活動

2017年度から、製品・サービスの開発における品質向上と品質リスク排除を強化するための考え方・やり方を示した業務プロセスQRE-P※活動の全社展開を進め、部門の規程へのQRE-Pの思想反映、開発案件を選定した実践支援等を中心に実施してきました。

2024年度は、2023年度に始めた市場不具合の原因となった仕事の進め方を部門と分析し、改善点を共有することで、仕事のやり方の改善を図る取り組みや開発案件の品質リスクの排除を一層効果的/効率的に進めることを目指しました。あわせて、事業化前の開発の早い段階からQRE-Pに沿った品質リスクの検討を研究開発部門と行う取り組みや、国内だけではなく海外のグループ会社へのQRE-P活動の展開を継続し推進した結果、QRE-Pの思想浸透が進んでいます。

2025年度は仕事の進め方の分析支援対象を絞って注力することにより、より効果的な改善を目指すとともに、開発部門とグループ会社へのQRE-P活動の展開を継続することで一層の浸透を進めていきます。また、新しい取り組みとして、お客さま目線に立ち、商品・サービス自体ではなくその使用を通じて得られる体験や感動に価値の焦点をあてる取り組み(コト売り)も始め、それを進める上での品質リスクの分析も進めています。さらに「製品・サービスの安全性の追求」についてもQRE-P活動を通して活動を継続していきます。

QRE-P(Quality Risk Elimination-Process):製品の企画から量産に至る商品化プロセスにて、より効果的に品質リスクを排除する仕事の手順書

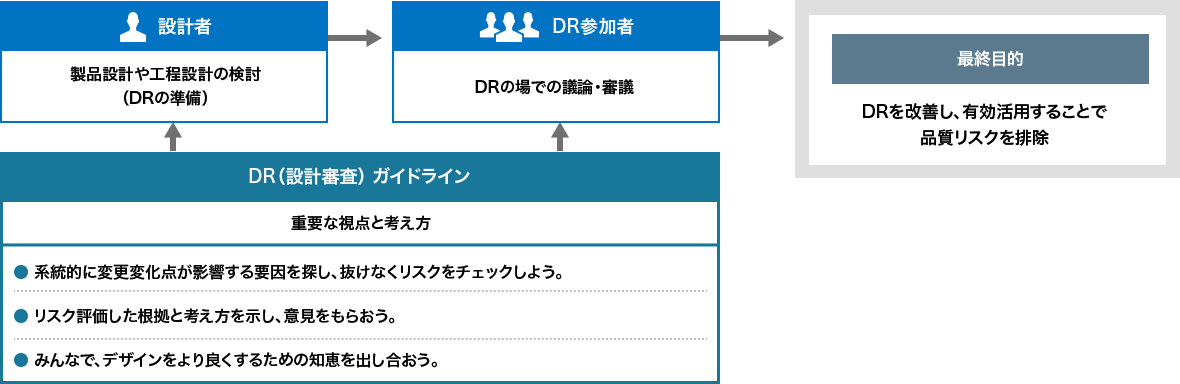

DR機能を強化する活動

お客さまの品質要求の高度化や多様化により、開発の全期間にわたり、設計だけでなく生産技術や製造の関連メンバーの知見を集める必要性が高まっています。このため、DRを最重要活動と位置づけ、開発の節目や製造工程の変更時にはDRを実施すること、重要なDRには全社からレビュワが参加して品質リスク排除の支援を強化しています。

各DRの議論をより活性化し品質リスク排除を徹底できるよう「DRガイドライン」を作成し、教育やDRごとの振り返りなどにより普及に努めることで、DRの有効性向上を推進しています。

また、部門だけでは解決が困難な課題に対して、全社DR(全社の品質会議)を開き、社内から広く関連する技術者や知見者を集め、製品の信頼性や安全性などを多面的に評価しています。

先述のQRE-Pの考え方を展開することによるDR前の設計レベルの向上とともに、本活動によるDRで組織の知恵や経験の効果的な活用を一層強化していきます。

DR活動の流れ

製品設計時のESG考慮の仕組み

製品・サービスの開発・設計は「NGKグループ企業行動指針および行動規範」に沿って実施しています。またお客さまやサプライチェーンの要求事項の遵守に努めるとともに、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001、IATF16949等)の要求事項やQRE-Pの考え方に沿った開発・設計を実施することでESGを考慮しています。

それらは、開発の適切な段階で、QFDやFMEAなどQRE-Pの考え方等を考慮したアウトプットをDRの審査等で関係者で内容を共有し審議しています。さらにその実施状況は、品質マネジメントシステムに関する定期的な内部監査やお客さま・サプライチェーン・認証機関による監査を通して確認しています。

品質改善活動

QuiC活動

NGKグループは、全従業員が参加する品質改善活動「QuiC(Quality up innovation Challenge)活動」を、2003年度から展開しています。製品・サービスと仕事の質の向上を図るための小集団活動や個人による改善・提案活動で、優れた改善事例は全グループ会社で共有します。毎年7月には、優れた改善事例の水平展開を目的に全社大会を本社で開催しています。また、提案の評価方法は、2021年度から件数のほか内容も重視する形に見直しを進めています。2024年度は、7月に「QuiC活動全社大会」を、10月には事例発表会「NGK-BOX/Surprising Challenges!」を開催しました。2021年度に開始した「NGK-BOX/Surprising Challenges!」は、全社の改革事例や手本となる取り組みを水平展開し、従業員のモチベーションアップと職場の活性化を図ることを目的としたもので、2024年度も開催しました。オンラインと会場開催を併用することで、参加者間のコミュニケーションが促進され、モチベーションの一層の向上につながっています。

2025年度もこの活動を継続し、さらに全従業員参加の品質推進活動を推進します。

提案活動参加率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 製造部門 | 82% | 89% | 88% | 85% |

| 非製造部門 | 71% | 76% | 69% | 45% |

| 事務部門 | 25% | 27% | 26% | 11% |

| 提案件数 | 約16,400件 | 約15,600件 | 約14,500件 | 約10,800件 |

| 優秀提案比率 | 18.2% | 20.7% | 24.5% | 30.7% |

事例発表会「NGK-BOX/Surprising Challenges!」

社外での改善事例発表

品質改善活動で取り組んだ事例を社外の方と共有し、今後の活動に生かすことを目的に、中部品質管理協会主催中部品質管理大会 QCサークル事例発表大会と業務改善事例発表大会、日本経営協会主催改善・提案活動中部大会、日本能率協会主催第一線監督者の集いの4つの会合で発表しました。

品質教育

品質教育の強化

NGKグループは、お客さまの期待を超えていく製品・サービスを提供することを目指し、品質に関するスキル習得と意識向上のための品質教育を全従業員を対象として強化しています。

主な教育活動としては、目的別に、新入社員や昇格者等への階層別教育、品質の基礎から応用までの幅広い分野の教育、業務課題や部門ニーズをテーマにした個別教育、デジタル変革推進部と共同してデータ活用に資する統計基礎教育等を、e-ラーニング、オンラインおよび対面受講を併用して実施しています。

業務内容別では、業務品質の改善や品質リスクの低減に関連する品質マネジメントシステム(QMS)の研修や信頼性の研修は重要と考え、ロールプレイやグループディスカッションを取り入れることで体得を目指しています。さらに実務ベースのデータを用いた統計手法活用支援にも力を入れています。

2024年度は次の3つの研修を強化しました。①社員のデータ解析能力の向上を目指し、統計的品質管理の演習講座に動画による反転学習を活用、②不具合原因分析の一手法としてなぜなぜ分析の研修、③製品安全の意識を社内に浸透させるための研修。QC検定の受検支援活動も2020年度から始め、その利用者は1,500人に上りました。

2024年度の品質教育

| 研修名 | 参加人数 | 目的・特長 |

|---|---|---|

| 個別教育 | 17件 |

|

| QC手法演習 | 63人 |

|

| SQC(Statistic Quality Control)手法動画講座 |

延べ305人 |

|

| SQC(Statistic Quality Control)手法演習 |

延べ136人 |

|

| なぜなぜ分析 | 73人 |

|

| 信頼性基礎研修 | 信頼性基礎研修Ⅰ:64人 |

|

| 信頼性基礎研修Ⅱ:54人 |

|

|

| 失敗学と創造学研修 | 分析指導会:88人 トレーニングコース:延べ16人 |

|

| QMS研修 | ISO/IATF規格解説:852人 |

|

| ISO/IATF内部品質監査員養成:201人 |

|

|

| VDA6.3プロセス監査:38人 |

|

|

| 製品安全研修 | 103人 |

|

自主保全活動のレベル向上

NGKグループは保全活動のレベル向上や生産効率アップを目指し、2024年度も多くの従業員が自主保全士検定試験(日本プラントメンテナンス協会)に挑戦しました。この資格は品質管理や安全、機械保全に必要な幅広い知識と技能を持ち、自主保全活動の計画・立案、実践・指導ができると認められた者に与えられます。

NGKグループでは、引き続き自主保全士検定試験の受験を後押しし、自主保全活動の活性化と従業員のモチベーションアップに取り組んでいきます。

自主保全活動:設備を操作する作業者自身が設備の状態や安全性などの予防措置を実施する活動

自主保全士検定試験合格者数

| 会社名 | 1級受験者数 | 1級合格者数(合格率) | 2級受験者数 | 2級合格者数(合格率) |

|---|---|---|---|---|

| 日本ガイシ | 29人 | 15人(52%) | 44人 | 32人(73%) |

| NGKセラミックデバイス | 18人 | 6人(33%) | 74人 | 53人(72%) |

| NGKエレクトロデバイス | 27人 | 14人(52%) | - | - |