サステナビリティ

リスクマネジメント

基本的な考え方

NGKグループは、グループビジョンの実現に影響を与える不確実性をリスクと捉え、これらを適切に認識し未然防止を図ることでリスクをコントロールするとともに、顕在化したリスクにより生じる損失を最小限にとどめるため、リスク種別に応じた取り組みの考え方を定めています。

またNGKグループは、経営に与える影響が大きいリスクが発生した場合には、危機管理基本規程に基づきそのリスクに応じた委員会が中心となって情報収集や実態把握を行い、負の影響の極小化を図るとともに、原因分析や再発防止に取り組みます。このうち、著しく重大なリスクに関しては、サステナビリティ推進部担当執行役員の判断で、社長の参加する対策会議を招集し、対応に当たります。

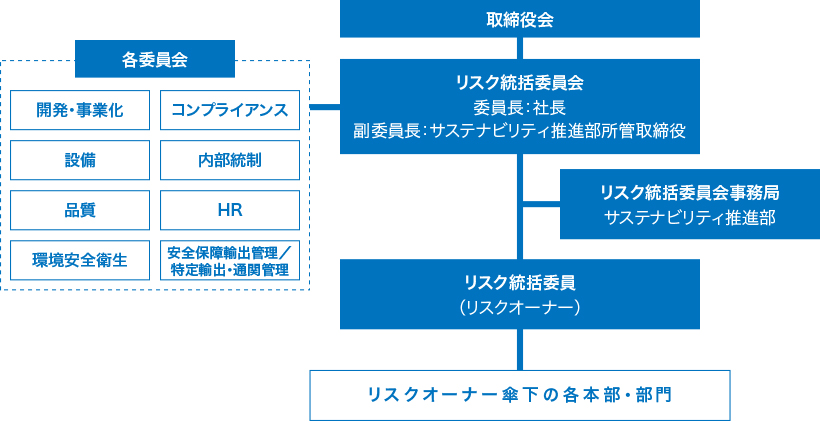

リスクマネジメント体制

NGKグループは、2023年度から社長を委員長とするリスク統括委員会を設置し、取締役会の監督の下でグループの重要なリスク課題を後述のリスクマネジメントプロセスに沿って包括的に管理しています。リスク統括委員は担当領域におけるリスク対応について各本部・部門に指示・支援を行うなどのマネジメントを行っており、各本部・部門等はリスク対応策の策定および実行に加え、リスクの顕在化状況を継続的にモニタリングし、その結果をリスク統括委員会に報告しています。取締役会は、リスク統括委員会からリスクマネジメントの活動について年1回以上報告を受けることで、その取り組み全体を監督するとともに、リスクマネジメント体制の有効性について確認をしています。当該リスクマネジメント体制は、監査役会から独立して運営されています。

リスクマネジメント体制図

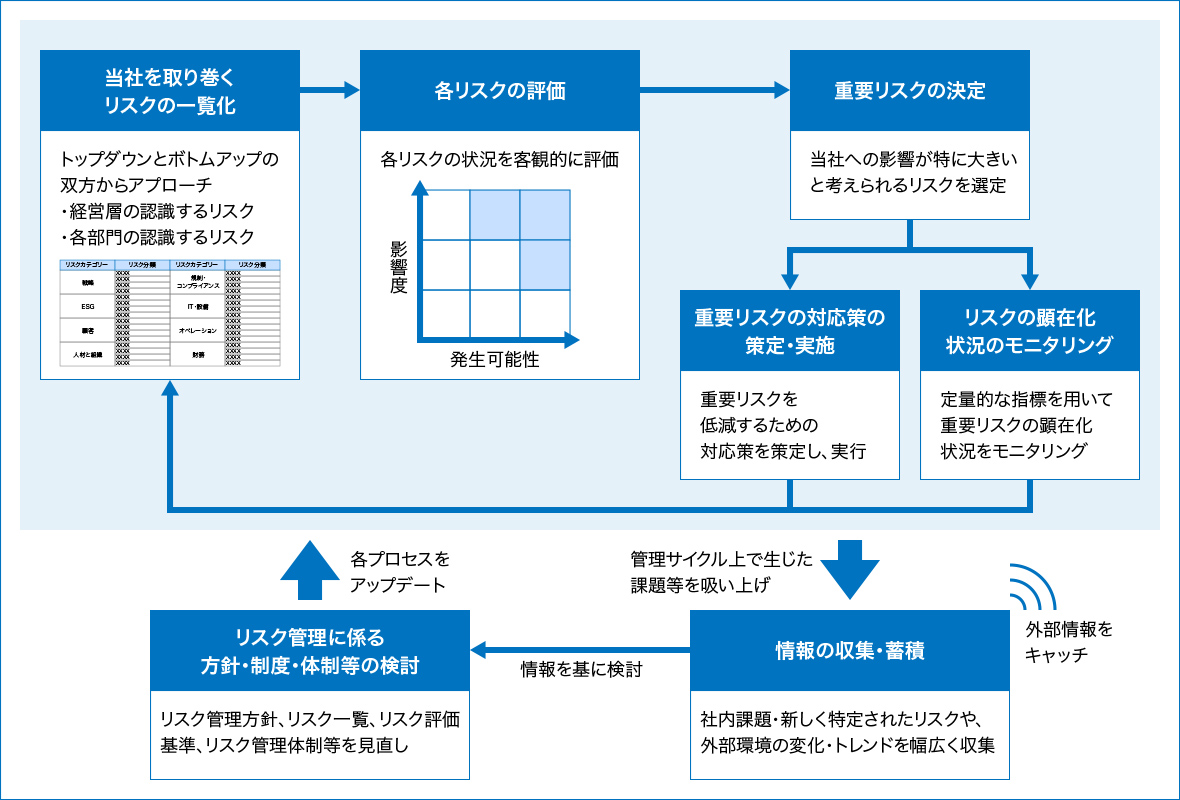

リスクマネジメントプロセス

取締役会は、NGKグループビジョンの実現に影響を与える不確実性をリスクと捉え、リスクマネジメントに関する方針として「リスクマネジメントの考え方」を決定し、当社において「とるべきリスク」と「排除すべきリスク」について、リスクの種別に応じた取り組みの考え方を決定しています。この考え方の下、リスク統括委員会ではCOSO-ERMフレームワーク※を参考にして、内外環境の変化を踏まえた定期的なリスク分析・評価、管理すべき重要なリスクの特定・見直し、リスクを主管する委員会・部門によるリスク顕在化状況のモニタリングやリスク対応策の策定・実施等のリスク管理体制および手法を整備しています。重要なリスクの特定・見直しに当たっては、事業を取り巻くリスク項目について年1回、経営層からのトップダウンと各部門のボトムアップの双方から洗い出しを行い、各リスクの影響度と発生可能性の変化や新たなリスク認識の有無を確認し、リスク評価の見直しを行っています。リスク統括委員会は、こうした取り組みを通じて当社グループを取り巻くリスクを横断的に統括し、取締役会に報告しています。

また、内外環境の突発的な変化等により重要性が急激に高まったリスクは、適時にリスク統括委員会で取り扱う対象として追加し、柔軟に対応できるようにしています。2024年度は米国政権交代を受け、リスク統括委員会の場で関税政策を中心に当社事業への影響について外部有識者を交えた意見交換を行いました。

COSO-ERM:企業が直面するリスクを全社的に管理し、戦略とパフォーマンスを統合することを目的とした国際的な枠組みであり、COSO(米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会)によって策定されたもの

重要リスクの管理サイクル

リスク・リスク概要・対応策

| 1. 事業運営におけるリスク | 各事業共通 |

|---|---|

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| エンバイロメント事業 | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| デジタルソサエティ事業 | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| エネルギー&インダストリー事業 | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 2. 研究開発に関するリスク |

リスク概要

New Value 1000:2030年に新製品・新規事業の売上高1,000億円以上の目標 |

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 3. 人材におけるリスク | 人材確保・人材管理 |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| ダイバーシティ&インクルージョンへの対応 | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 4. 法令遵守、人権・安全、品質に関するリスク | 法令等の遵守に関するリスク |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 人権・安全に関するリスク | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 品質と製品の安全性に関するリスク | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 5. 情報システムのリスク |

リスク概要

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 6. 為替、資金および資材調達のリスク |

リスク概要

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 7. 気候変動と災害のリスク | 気候変動に関するリスク |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

|

| 大規模災害および感染症に関するリスク | |

|

リスク概要

|

|

|

対応策

|

|

|

残存リスク

|

海外グループ会社のリーガルリスクマネジメント

NGKグループは、事業拡大に伴ってグローバル化・多様化するリスクを最小限にとどめるため、海外での事業展開におけるリーガルリスクマネジメント状況の把握強化に取り組んでいます。

海外グループ会社に対しては、半年に一度、訴訟などの法務案件や弁護士の利用状況を、また、年に一度、内部通報制度の利用、輸出管理、法令関連情報の入手など、リーガルリスクへの対応状況の報告を求めています。報告のうち主要な内容についてはコンプライアンス委員会で報告し、情報を共有しています。また、海外拠点からの相談に対しては適宜、弁護士と法務部が対応しリスクを回避しています。

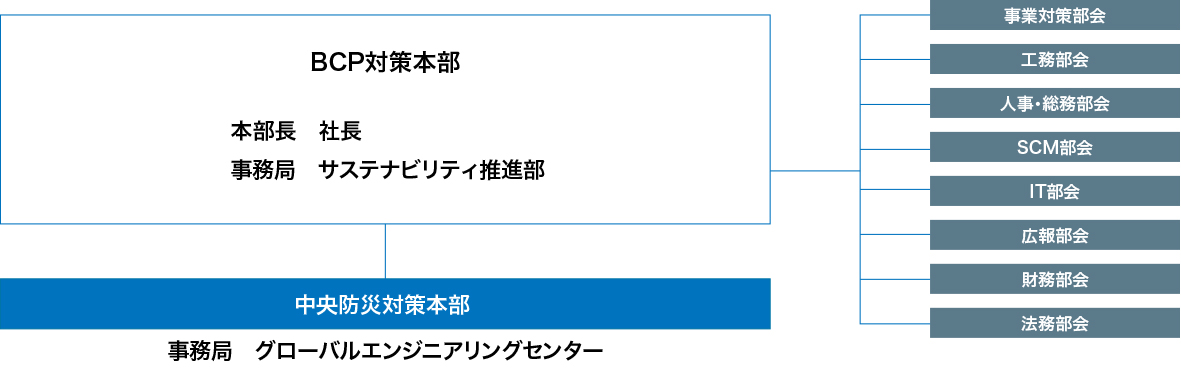

BCP(事業継続計画)への取り組み

日本ガイシは、人命尊重と地域協力を旨とし、事業継続計画の維持管理を行う組織として社⻑を責任者とするBCP対策本部を設置し、グループ全体でBCPを推進しています。BCP発動に備えた活動として、生産拠点の分散化や購買先の複数化、建物・設備の減災、従業員の安全確保など各種対策に取り組んでいます。また、災害時の危機対応力向上を目的として、南海トラフ巨大地震などの大規模災害を想定したシナリオ計画に基づく訓練を実施しています。計画に基づき実際に動いてみることで細かい問題点まで抽出し、BCPの改善に役立てています。その他、感染症拡大や世界情勢の変化に伴う調達難などに対しては、BCP事務局を中心に早期の情報収集や対応を行い事業の継続に努めています。

BCP体制図

2024年度の取り組み

教育 |

|

|---|---|

啓発 |

|

訓練 |

|

その他 |

|

今後の取り組み

- 訓練のさらなるレベルアップによるBCPの実効性向上(実働部隊を対象にしたBCP訓練の開催など)

- BCP上の最優先事項である⼈命尊重の観点から、家庭防災⽀援の取り組み継続(帰宅困難者用の対応、非常時の帰宅訓練実施など)

- 従業員一人ひとりのBCP・防災意識の向上を狙いとした、教育・訓練や防災イベントの継続