お知らせ

DAC技術勉強会を開催

カーボンニュートラル実現に向けたセラミックス技術の新展開

2025年09月11日

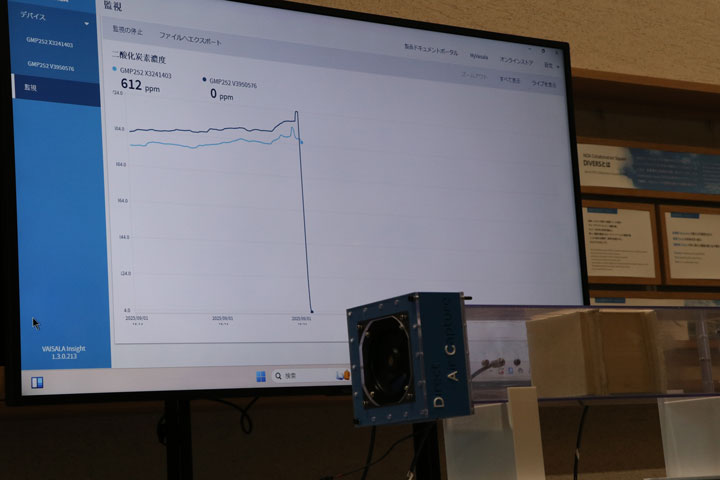

2025年9月1日、日本ガイシは、開発を進めるダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)技術に関するメディア向け勉強会を名古屋の本社施設「NGK Collaboration Square DIVERS」で開催した。

DACとは、大気中に存在する二酸化炭素(CO2)を直接吸着・回収する技術であり、ネガティブエミッション技術として2050年カーボンニュートラル達成に不可欠とされる。

会場では、国際エネルギー機関(IEA)名誉事務局長の田中伸男氏、金沢大学の山田秀尚教授による世界のエネルギー動向とDAC技術をめぐる最新の動向と、日本ガイシのDAC技術に関する解説が行われた。

グローバルでのカーボンニュートラル実現におけるDAC技術の位置付け

冒頭講演では、IEA名誉事務局長・タナカグローバルCEOの田中伸男氏は日本のような資源制約国においては、クリーン水素やアンモニア、小型原子炉などの活用を見据えたエネルギー安全保障と、カーボンニュートラルの両立のため、CCS(炭素回収・貯留)やDAC(直接空気回収)などの炭素除去技術の重要性が高まっていると指摘した。IEAによるネットゼロの実現には、CCSで2050年2.5Gt、DACは1.2Gt必要であるというシナリオを提示し、「日本がDAC技術で世界をリードできれば、エネルギー安全保障と気候変動対策の両方で戦略的優位に立てる」と述べた。

なぜDAC技術が不可欠なのか

除去方法におけるDACの特長

計測の明確性 : 除去量を正確に定量化可能

立地の自由度 : 森林面積などの制約を受けない

処理速度 : 自然プロセスより圧倒的に高速

品質の均一性 : 回収したCO2の純度が高い

一方、現在の最大の課題として、回収コスト(500-1000ドル/トン)の高さを挙げた。山田教授は、「この高コストの主因は、大気中の0.04%と希薄なCO2を処理するために必要な膨大なエネルギー消費にある」と分析。「特に大量の空気を循環させるためのファン動力と、吸着材を再生するための熱エネルギーが全体コストの大部分を占めている」と説明した。技術革新による圧力損失の大幅削減と、吸着材の性能向上などにより、2030年代には100-200ドル/トン台への低減が期待されると展望を示した。

世界のDAC技術動向

山田教授は、現在、世界で主流のDAC技術は液体吸収法(アルカリ水溶液など)と固体吸着法(アミン系吸着剤など)の2種類で、それぞれ液体吸収法が約2割、固体吸着法が約7割を占めていると紹介した。

液体吸収法では、水酸化カリウム(KOH)などのアルカリ性水溶液を用いてCO2を化学吸収する。液体吸収法の利点は、CO2との反応速度が速く、大量処理に適している一方、課題として、溶液の循環に大きなエネルギーを要し、また溶液の劣化や腐食性による設備への影響が問題となると指摘した。

固体吸着法では、アミン系化合物を多孔質材料に担持させた吸着材を使用し、化学吸着によりCO2を回収する。固体吸着法の最大の利点は、比較的低い温度(80-120℃)でCO2の脱着・再生が可能な点で、液体吸収法と比較して腐食性が低く、設備のスケールアップが可能と紹介した。一方、課題として、吸着材によっては、圧力損失が大きく、大量の空気を通すためのファン動力が全体エネルギーの50-60%を占めると述べた。

山田教授はまた、「DAC技術は、将来のカーボンニュートラル社会における炭素資源の供給源としても決定的に重要」と述べ、化学工業や燃料製造における原料確保の観点からDAC技術の戦略的意義を強調した。

日本ガイシの技術革新と事業戦略

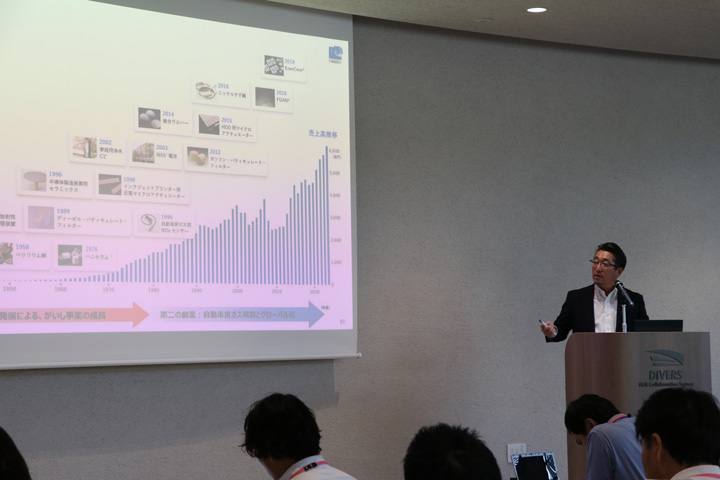

日本ガイシからはDAC技術開発への取り組みを包括的に説明した。エンバイロメント事業本部長の則竹基生常務執行役員は、1919年の創立以来、電力用碍子から始まったセラミックス技術を基盤に事業を拡大してきた歴史を紹介し、「カーボンニュートラルとデジタル社会という2つの大きな成長分野を見据えて、既存技術を活用した新事業開発を積極的に進めている」と述べ、経営トップの視点から、「自動車関連事業で培った排ガス浄化技術の知見が、DAC技術開発において決定的なアドバンテージになっている」と強調し、DAC需要の拡大に応じて既存の自動車向け工場設備をカーボンニュートラル関連事業にシフトさせる準備を進めていることを明らかにした。

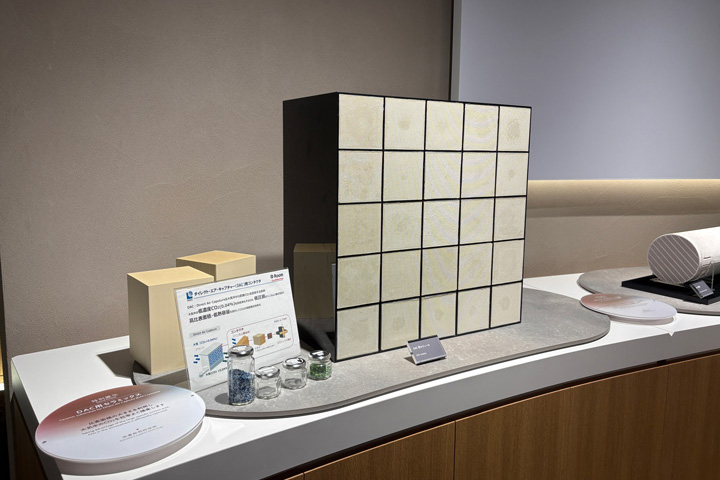

日本ガイシのDAC向けハニカム構造体

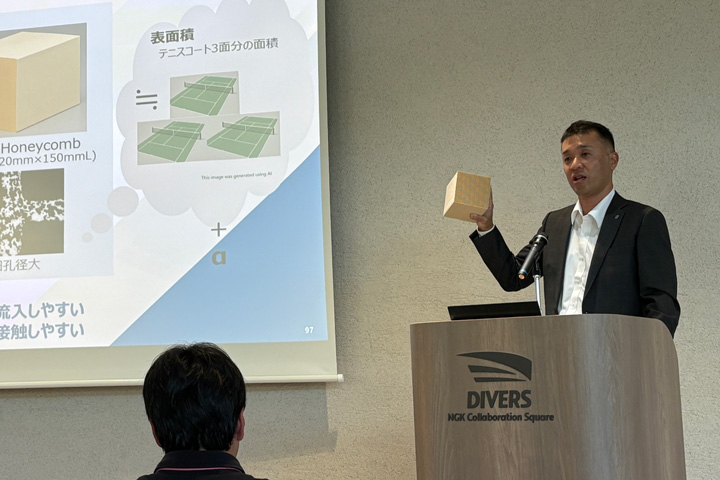

DAC技術開発については、山下正孝CN事業推進部長が解説を担当した。日本ガイシのハニカム構造体は、圧力損失の技術的ボトルネックを解決し、吸着回収効率を向上させると説明した。

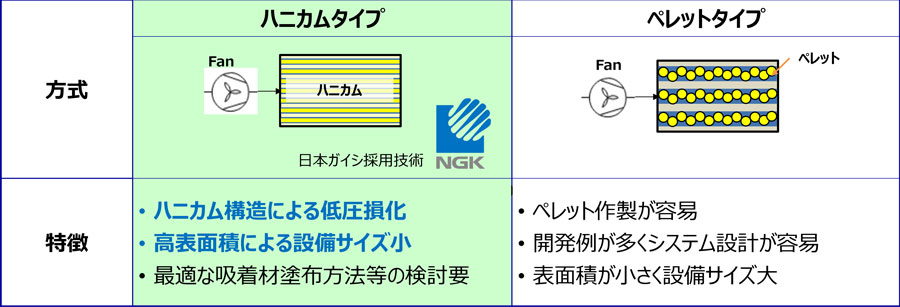

既存技術の自動車排ガス浄化用セラミックスでも、市場の立ち上がり当初はハニカム構造体とペレット型が比較されていたが、浄化性能と圧力損失低減の両立という観点から最終的にはハニカム構造体が主流となった経緯がある。山下部長は「0.04%という極めて希薄なCO2を効率的に回収するには、コンパクトでありながら大きな表面積を持つ構造が不可欠」と説明。「日本ガイシが自動車排ガス浄化技術で培った『薄壁・大表面積・低圧損』のセラミックス技術ノウハウが、DAC技術において競争優位性を生んでいる」と強調し、以下の技術的優位性を提示した。

DAC向けハニカム構造体の技術的優位性

大きな表面積の実現:薄い壁が規則的に配列され、テニスコート3面分+αに相当する大きな表面積を実現

低圧力損失:ペレットタイプと比較して、大量の空気を効率的に処理可能

エネルギー効率:圧力損失の低減により、システム全体のエネルギー消費を大幅に削減

製造技術の応用:自動車排ガス浄化で培ったセラミックス加工技術をベースとした信頼性

ハニカム構造体と競合技術の比較

今後の展開

現在、日本ガイシは、国内外30社以上のメーカーとDAC技術について協議を進めており、複数社から実証試験の依頼を受けている。山下部長は「2030年以降に大規模な実証や商業化が本格化すると予測される」と述べ、その時期に向けて技術開発と生産体制の整備を並行して進めていることを明らかにした。

日本ガイシは、既存の自動車向け工場設備をカーボンニュートラル関連事業にシフトさせる準備を進めており、DAC需要の拡大に応じた柔軟な生産体制の構築を目指している。また、三菱商事・三菱総研を中心とした日本CDR協議会への参画により、国内でのDAC活動普及にも貢献していく方針を示した。

グローバルでのネガティブエミッション技術のニーズの高まりに向けて、日本発のDAC技術への期待が高まる中、日本ガイシの100年を超えるセラミックス技術の蓄積が、世界のカーボンニュートラル実現に向けた重要な鍵となることが期待される。

以上