歴史に培われた強み

グローバル社会の期待に応える

新しい価値の創造に挑む。

OUR

SOLUTIONS

時代の要請に応えて多角化を推進

日本ガイシは1919年、国内への電力普及に伴う送電インフラ構築ニーズに応えるために誕生。

以来、独自のセラミック技術を生かして、社会の基盤を支え、環境保全に役立つ製品を開発、提供し続けてきました。

これからもセラミック技術の可能性に挑み続け、事業による収益の拡大とともに地球環境保全と社会への貢献を目指します。

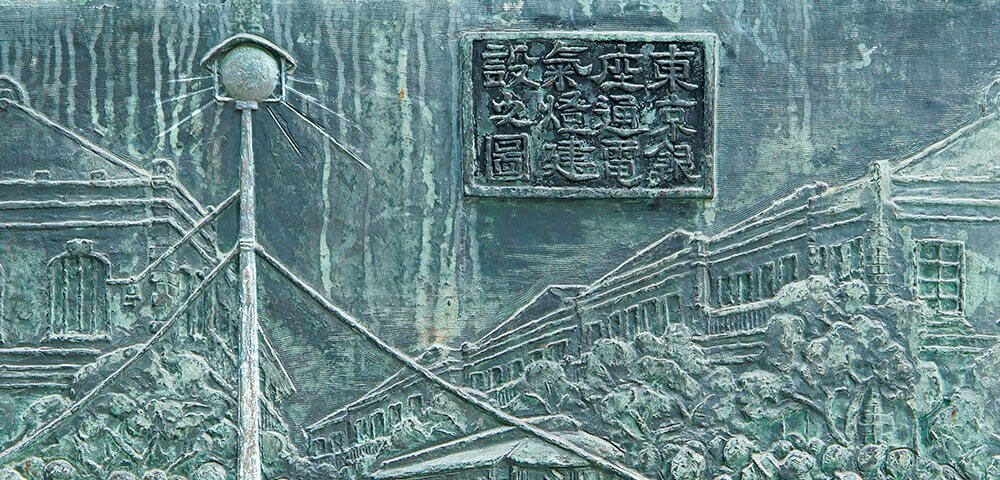

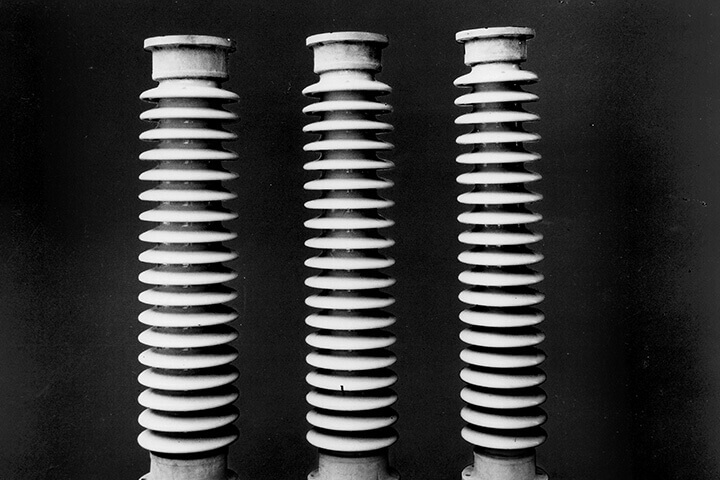

「特別高圧がいしの国産化」を目指して誕生

日本に電気が普及し始めた明治後期。輸入に頼っていた特別高圧がいしを国産化し、国家の発展を支えなければならないー。

そんな使命から、一片の米国製がいしを手掛かりに、高電圧に耐えるがいしの研究開発が始められました。

これが発端となって日本ガイシが設立され、暮らしや産業の発展に伴う電力の需要増大に応え、超高圧・超高強度がいしを次々と開発してきました。

アメリカから持ち帰られたがいしの破片

日本陶器(現ノリタケ)のがいし部門を分離し、日本ガイシを設立

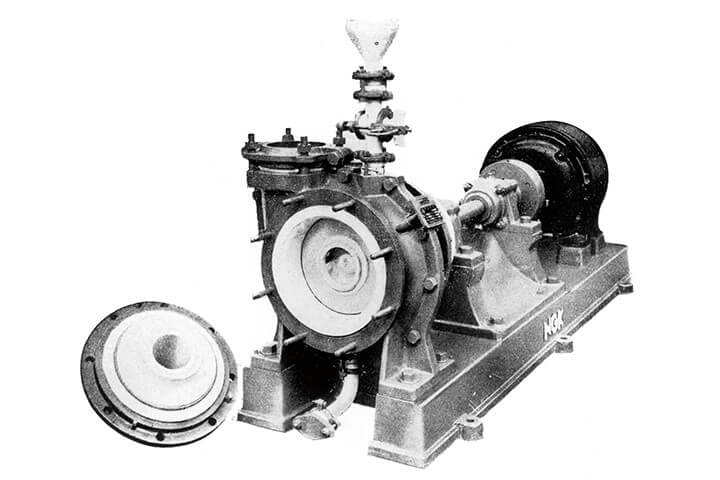

耐酸ポンプを初納入

戦後・高度成長期

高度経済成長期、日本ガイシは事業の多角化と拡大を積極的に進めます。1958年にベリリウム銅合金の製造販売を開始。1942年に竣工した知多工場(愛知県半田市)に続き、1962年には小牧工場(愛知県小牧市)が竣工。1965年には初の海外販売会社を米国に設立しました。

中実SPガイシの生産を開始

ベリリウム銅母合金の製造販売を開始

透光性アルミナ「ハイセラム」を開発

オイルショックからバブル景気まで

1973年のオイルショックにより日本経済も大きく混乱しました。日本ガイシは事業のグローバル化を図るため、1973年に米国で、1977年にベルギーでがいしの現地生産を開始。1976年には自動車排ガス浄化用触媒担体ハニセラムの製造販売を開始しました。

自動車排ガス浄化用触媒担体「ハニセラム」の生産を開始

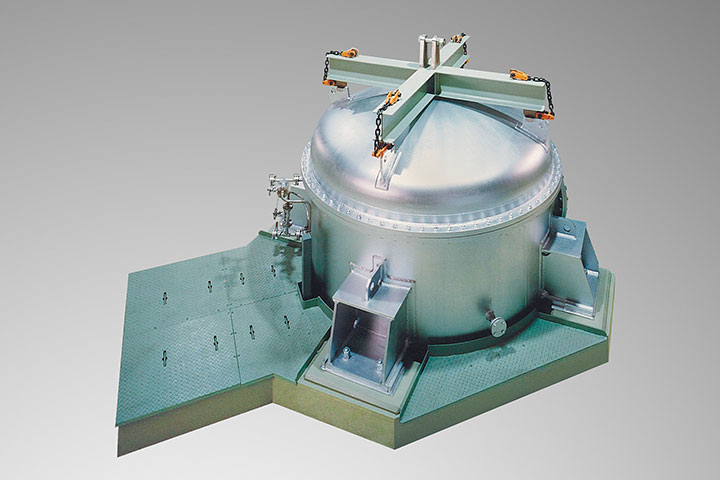

低レベル放射性廃棄物焼却装置を初納入

持続性と多様性の実現

環境貢献製品の開発・生産が本格化します。1989年にディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF)、1996年に半導体製造装置用セラミックスと自動車排ガス用NOxセンサーの生産を開始。1984年から研究を始めた電力貯蔵用NAS電池は、2002年に事業化し、翌年から世界で初めて量産を開始しました。

ディーゼル・パティキュレート・フィルター(DPF)の生産を開始

半導体製造装置用セラミックスの量産を開始

自動車排ガス用NOxセンサ-を開発

インクジェット用圧電マイクロアクチュエーターの生産を開始

家庭用浄水器「C1」を発売

NAS電池の量産を開始

さらなる成長を目指してAiming for Further Growth

新しい価値を生み出し社会に貢献することが、創立以来一貫した日本ガイシのDNA。時代のニーズに応える新製品・新規事業の創出により、エネルギーや環境に関する課題解決など、グローバル社会の期待に先進の技術で応えます。

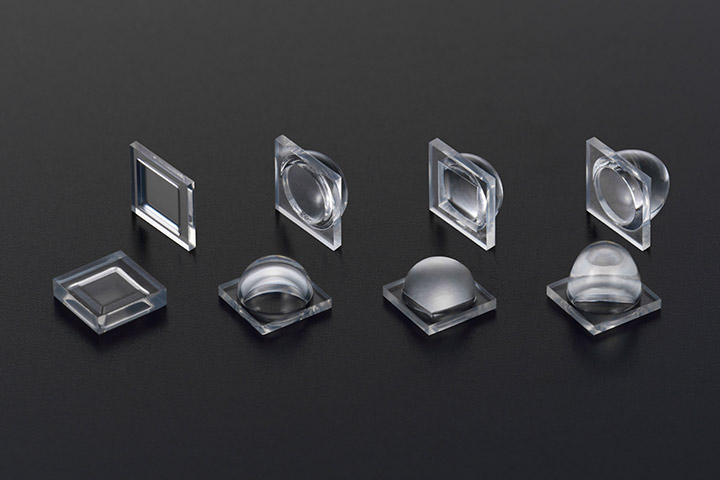

紫外LED用マイクロレンズを事業化

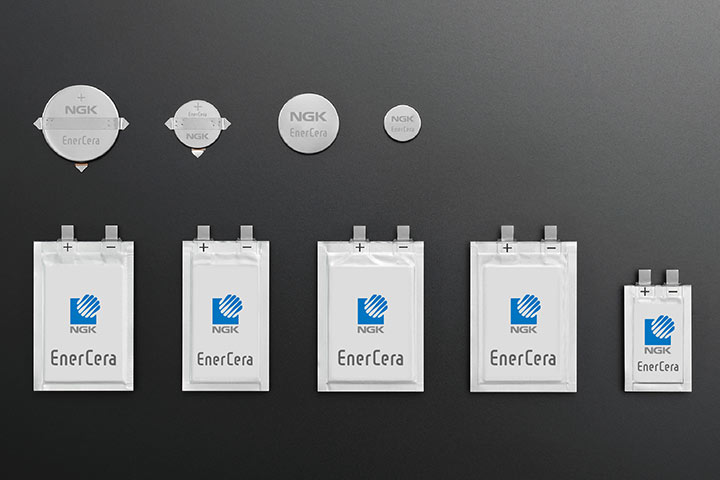

チップ型セラミックス二次電池「EnerCera(エナセラ)」シリーズを事業化

![[開発中]サブナノセラミック膜](/resource/img/rd/history/future-item03.jpg)

![[開発中]亜鉛二次電池「ZNB」](/resource/img/rd/history/future-item04.jpg)