1883年~1896年

1 日本最初の火力発電所が運転を開始

エジソンがウォール街を電灯で照らし始めた翌年の1883年(明治16)、日本にも東京電灯(東京電燈)が設立され本格的な電気の利用が始まります。

実際に電力供給が始まるのは4年後の1887年(明治20)で、南茅場町に設置された日本最初の火力発電所である第二電灯局(25kW、210V直流3線式架空送電)が運転を開始しました。

2 電灯会社が全国に設立

送電線を「単層ピンがいし」が支える

東京電灯の成功に刺激されて、1896年(明治29)までには全国各地に33の電灯会社が設立されました。日本で明治20年代に始まった電灯事業は、エジソンの開発した小型の直流発電機と需要家までの短い距離が直結された小規模・分散・直流・近距離配電方式が主流で、その電圧は125V~210Vでした。

発電所から需要家までの送電は架空配電線が採用されており、電信用に使われた「単層ピンがいし」によって送電線が支えられました。

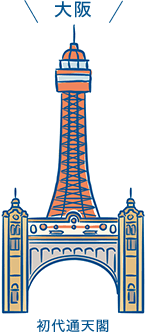

3 大阪で交流発送電が導入され高圧送電が可能に

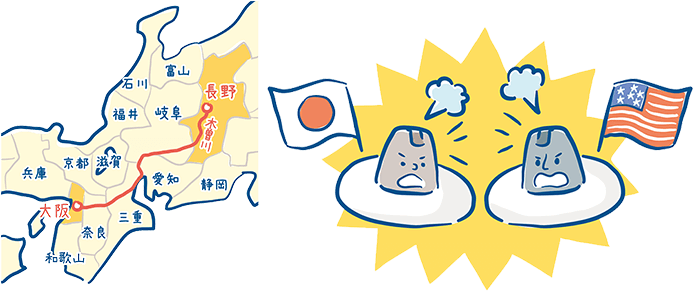

日本で初めて交流発送電を導入したのは1888年(明治21)に設立された大阪電灯(大阪電燈)で、1889年に西道頓堀に建設した火力発電所にトムソン・ヒューストン・エレクトリック社(後にGE社に統合)の60Hz交流発電機(30kW)を設置し1,150V高圧送電を開始して成功を収めます。この時採用された60Hzの周波数が、関西地区の商用電源周波数の起源になりました。

大阪電灯は交流高圧送電を採用しましたが、発電所から需要家までの送電は架空配電線が採用されており、やはり電信用に使われた「単層ピンがいし」によって送電線が支えられました。

4 東京でも交流発電機が採用

東京電灯でも市街に設置した火力発電所の増設拡張が石炭燃料の煤煙と騒音などが環境問題となり、1893年(明治26)には交流発電機(200kW)を採用した浅草集中発電所の着工にいたります。

東京電灯でも市街に設置した火力発電所の増設拡張が石炭燃料の煤煙と騒音などが環境問題となり、1893年(明治26)には交流発電機(200kW)を採用した浅草集中発電所の着工にいたります。

浅草集中発電所は旺盛な電力需要の伸びに対応するため、地区単位に容量の大きい発電所を設け、そこから高電圧で送電して広範囲に電力を供給する方式を採用しました。

これまでの小規模・分散・直流・近距離配電方式から、大規模・集中・交流・遠距離配電方式への転換です。この方式は1895年(明治28)9月に運転が始まりました。

浅草発電所には石川島造船所製の単相交流発電機200kW4台、2,000V・100HzとドイツのAEG(アーエーゲー)製三相交流発電機265kW2台(6台という記述もある)、3,000V・50Hzの発電機を備えた総出力1,330kWの大規模な発電所で交流2~3kVで配電所に送電し、直流125Vに変換して需要家に配電されました。

この時東京電灯が採用したAEG製の三相交流発電機の50Hzの周波数が、関東地方の商用電源周波数の起源になっています。

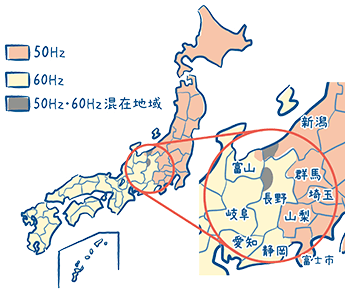

この時採用された大阪と東京の発電機の周波数違いから、現在でも西側では「60Hz」、東側は「50Hz」と国内で周波数が異なっています。

浅草集中発電所による交流高圧送電においても架空配線方式が採用されており、電信用の「単層ピンがいし」によって送電線が支えられました。

1888年 日本初のコーヒー店

「可否茶館(かひさかん)」開業

東京下谷黒門町で日本初のコーヒー店「可否茶館」が開業。

コーヒー一杯1銭5厘でした。

1891年~1953年

1 水力発電の発展

日本の電力の普及は火力発電から始まりましたが、電力需要の増大につれて水力の利用が始まります。

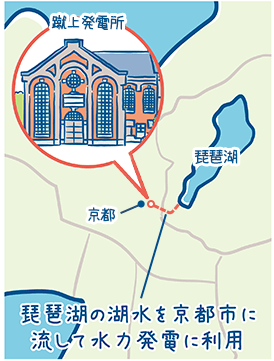

1891年(明治24)に日本で最初の一般商用水力発電所として琵琶湖疏水の流れを利用した京都蹴上(けあげ)発電所(直流発電機80kW2台、送電電圧500V)が運転を開始しました。この発電所は京都市内にあり、その電気は最初インクライン(荷物運搬用の設備の一種)などの動力用として利用され、さらに日本初の市街電気鉄道の京都市電などにも使われました。

同発電所は6年後の1897年(明治30)に第一期分が竣工し交流発電機を含む19台(総出力:1,760kW)まで増強され、送電電圧も2kVに高圧化されました。

2 当時は輸入品の「ピンがいし」を使用

1894年~1895年(明治27~28)の日清戦争後の石炭価格の高騰のため、水力発電所の設置がますます盛んになります。水力発電所は河川の上流に設置し、そこで発電した電気を何10kmも離れた町中の工場や住宅に送電するため、電圧を高くした方が有利になります。

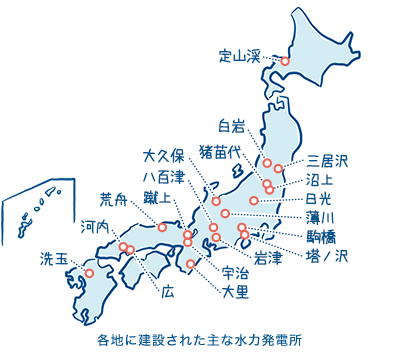

日本では1899年(明治32)、郡山絹糸紡績と広島水力電気の両所で11kVの高圧送電が初めて採用されました。郡山絹糸紡績の沼上水力発電所(300kW)は猪苗代湖から灌漑用水を引くために設けられた安積(あさか)疏水筋に設置され、米GE社製三相交流150kW発電機2台を据え付け、11kVに昇圧し14マイル(22km)を485本の木柱で送電し、米ロック社から輸入した15kV用「三層ピンがいし」が使われました。

また同年に、広島水力電気は黒瀬川沿いの広町に発電所を建設し、GE社製三相交流250kW発電機3台(750kW)によって得た電力を広島と呉に送電したもので、広島へ16マイル(約26km)、呉へ5.5マイル(約9km)の送電線にやはり米ロック社から輸入した15kV用「三層ピンがいし」が使われています。

1891年 ロンドン・パリ間で電話開通

英仏海峡の海底ケーブルを利用して、ロンドン・パリ間で電話がつながりました。

この回線は同時に2人までしか利用できませんでした。

3 日本陶器が「がいし」の開発に参入

このように高圧送電用の「がいし」には海外から輸入された「磁器ピンがいし」が使われていましたが、いち早く国産化の必要性を感じていたのが芝浦製作所(現・東芝)の岸敬二郎(1869‐1927)でした。

このように高圧送電用の「がいし」には海外から輸入された「磁器ピンがいし」が使われていましたが、いち早く国産化の必要性を感じていたのが芝浦製作所(現・東芝)の岸敬二郎(1869‐1927)でした。

米国から持ち帰ったトーマス社の「がいし」の破片を携えて、1905年(明治38)に岸は設立直後の日本陶器(現・ノリタケ)を訪れて「高圧がいし」の製造を強く勧めました。

米国から持ち帰ったトーマス社の「がいし」の破片を携えて、1905年(明治38)に岸は設立直後の日本陶器(現・ノリタケ)を訪れて「高圧がいし」の製造を強く勧めました。

当時の日本陶器は本業のディナーセットの開発がまだ道半ばであり、「がいし」設計の電気技術者がいなかったことから、「がいし」の開発に難色を示しましたが、大倉和親(1875‐1955)が「営利ではなく、国家への奉仕としてやらねばならぬ」の信念の下、日本陶器は「がいし」製造に取り組むことになりました。

4 日本陶器製の「ピンがいし」採用

1907年(明治40)東京電灯は山梨県桂川に駒橋発電所(1.5万kW)を建設し、東京・早稲田までの76kmの送電には3,974本の木柱と22台の鉄塔(アメリカ製)を用い、55kVの高電圧で送電されました。1909年(明治42)箱根水力電気は塔ノ沢発電所(3,300 kW)から程ヶ谷(ほどがや)までの58kmを46kVで送電しました。

1907年(明治40)東京電灯は山梨県桂川に駒橋発電所(1.5万kW)を建設し、東京・早稲田までの76kmの送電には3,974本の木柱と22台の鉄塔(アメリカ製)を用い、55kVの高電圧で送電されました。1909年(明治42)箱根水力電気は塔ノ沢発電所(3,300 kW)から程ヶ谷(ほどがや)までの58kmを46kVで送電しました。

1911年(明治44)名古屋電灯(名古屋電燈)は、岐阜県の八百津発電所(7,500kW)から名古屋市までの44kmを66kVで、1913年(大正2)宇治電気は、京都府の宇治発電所(27,630kW)から大阪府までの35kmを77kVで送電しました。

この時期に水力の発電量が火力の発電量を越えたと言われています。塔ノ沢-程ヶ谷の送電線や八百津-名古屋の送電線には、日本陶器製の「ピンがいし」が採用されました。

5 求められる、高電圧に耐えられる、国内製の「懸垂がいし」

1914年(大正3)には猪苗代水力発電が猪苗代第一発電所(3.7万kW)から東京田端変電所までの227kmの長距離を115kVの高電圧で送電し、100kVを越える長距離高電圧送電技術が国内でも確立され、これまで未開発であった山岳部の豊富な水量を利用した水力発電所の利用が可能になってきました。

100kVを越える電圧に耐える「ピンがいし」はサイズ的に大きくなりすぎるため、この送電線には「懸垂がいし」が採用されました。

この送電線に使われた9万個の「懸垂がいし」は全て米トーマス社製の懸垂がいしでしたが品質があまり良くなく、劣化するがいしが多数発生しました。その代替品をアメリカから輸入していては納期的に間に合わないため、国産の「懸垂がいし」が使用されることになり、国産「懸垂がいし」採用のきっかけとなりました。

6 戦争により、さらに電力が求められるように

1914年(大正3)には第一次世界大戦が始まりました。第一次世界大戦中に日本は空前の好景気を迎え、電力は照明用をはじめ動力用として広く普及し電力需要が高まりました。

1923~1925年(大正12~14)に運転開始した長野県と新潟県の信濃川水系、木曽川水系、黒部川水系の水力発電所地域と東京、大阪への大消費地へは、さらに送電電圧が上がって154kVの高電圧となりました。

7 海外製と国産品の「がいし」比較試験

1922年(大正11)、大同電力が計画した木曽川水系から大阪までの238km154kVの送電線にはアメリカのロック社とオハイオブラス社の「懸垂がいし」が使用される予定でしたが、1919年(大正8)に日本陶器の「がいし」部門が分離して設立された日本碍子(1986年に社名表記を「日本ガイシ」に変更)と松風工業(現・松風)は、国産「懸垂がいし」がアメリカの一流品レベルに達していることをアピールし国産品の採用を訴えました。

大同電力の立会いの下、これら4社の「懸垂がいし」の性能比較試験が行われ、オハイオブラス社の製品が引張強度や油中耐電圧において一番バラツキが小さく、ロック社と日本碍子製がほぼ同等の結果が出たそうです。

当時の日本碍子工務部長の江副孫右衛門(1885‐1964、後の日本碍子社長)はこの結果をみて、製品の均一性こそが重要であり、そのために原料の精選、調合の改良、製作方法の改良により、人の作業のバラツキを低減して均一性を追求することを誓いました。この考え方が現在の日本ガイシの技術の基礎になっています。

1914年 パナマ運河開通

太平洋とカリブ海をつなぐパナマ運河が開通しました。

8 改良の余地はあるものの国産「がいし」の採用が増える

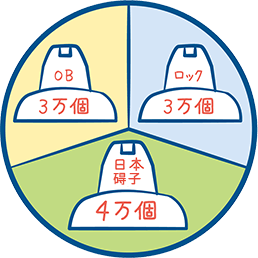

この試験の結果、大同電力はオハイオブラス(OB)、ロック、日本碍子の3社の品質はほぼ同等と認め、10万個の「がいし」のうちオハイオブラスとロックにそれぞれ3万個、日本碍子に4万個を発注します。1923年(大正12)に完成したこの送電線は送電開始後5年経って劣化調査が行われ、オハイオブラス製品の劣化率は0.1%以下、日本碍子製品の劣化率は0.5%と記録され、まだまだ改良の余地がありましたが、この実績を元に以後建設される重要幹線にも次第に国産「がいし」の採用比率が高まり、輸入品は減少していきます。

9 成形の自動化

日本碍子は1922年(大正11)、それまで芝浦製作所に頼っていた、「がいし」の研究開発を自社で手がける体制に変更し、翌年には試験検査で不良品がほとんど発生しない、「がいし」専用磁器の開発に成功しました。この材料は1960年代まで「懸垂がいし」用磁器の標準品となっていました。

また、製造工程の改善にも取り組み自動成形機の開発に成功。それまでの機械ろくろによる成形に比べて歩留まりと均一性の大幅な向上を実現しました。1924年(大正13)からこの自動成形機が導入されました。

1928年(昭和3)にはアメリカのハロップ社のトンネル窯を導入し、「懸垂がいし」の大幅な生産性向上とともに焼成の均一性、燃料費の削減なども実現しました。

10 電力網の整備は景気と連動

第一次大戦後の戦後恐慌(1920年)、銀行恐慌(1922年)、震災恐慌(1923年)そして昭和恐慌(1929-1931年)などの長期間にわたる経済活動の停滞と日中戦争(1937-1945年)、太平洋戦争(1941-1945年)の時期の統制経済。そして終戦後不況により電力網の増強は約30年停滞します。

154kVの送電圧が更新されるのは朝鮮戦争(1950-1953年)による特需景気によって経済が復興し電力供給網の増強が行われる時期になります。