一人ひとりの力を

結集して挑戦

プラントエンジニアリングの最高到達点

施設統括部は、NGKグループの生産設備設計から工場建設まで一手に担う、

プラントエンジニアリングの専門チーム。

2016年、施設統括部から機械・制御・窯・建築のプロフェッショナルが集い、

中国で工場を新設する約300億円規模のビッグプロジェクトが始動しました。

プロジェクト概要

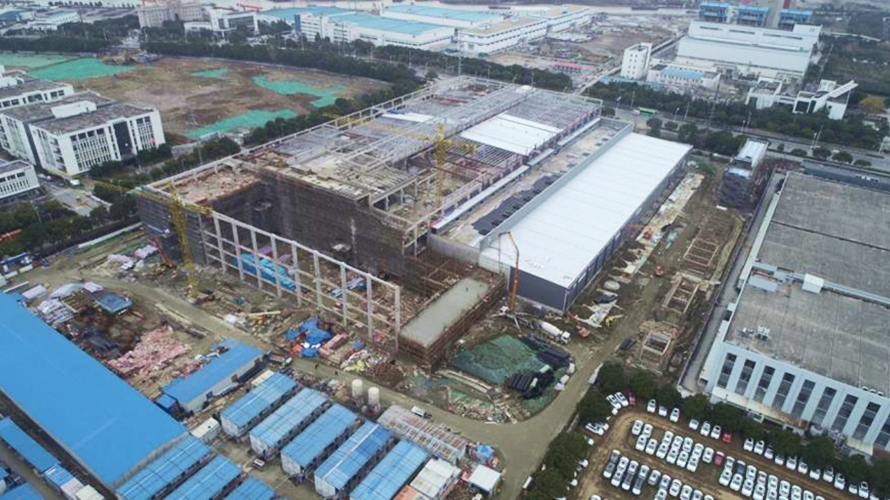

NGK(蘇州)環保陶瓷 第2工場プロジェクト

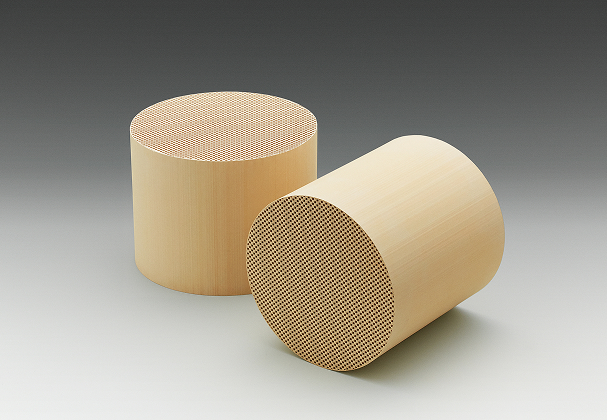

(ガソリン・パティキュレート・フィルター)

中国でのGPF生産能力を

約6倍に増強させる

日本ガイシは、自動車の排ガス規制強化への対応に必要なガソリン車用のPM(粒子状物質)除去フィルター「ガソリン・パティキュレート・フィルター(以下、GPF)」の需要拡大に対応するため、製造子会社NGK(蘇州)環保陶瓷(以下、ACC)の第2工場建設を決定しました。2019年末に生産を開始し、中国でのGPF生産能力を約6倍に増強することを目指す大規模なプロジェクトです。

第2工場は、約72,000㎡の敷地に面積効率を高めた都市型工場として3階建ての工場棟と地下1F地上4階建ての事務棟を併設する設計です。工場棟では、全長100mを超える自社設計のトンネル窯を導入し、各種自動化設備により省人化を図ることで、人生産性1.5倍を目指しました。また、複雑な建築要件や中国法規制対応、電気などのインフラ供給を中国の技術者と連携してクリアしていくことが求められました。加えて、中国でのマーケット優位性を確保すべく、生産開始までの期間を最短にすることも、プロジェクトの重要な成功要因でした。

プロジェクトスケジュール

| 2016 | 2016年 9月 |

ACC第2工場プロジェクトスタート 新工場用地調査開始 |

|---|---|---|

| 2017 | 2017年 2月 | 工場用地決定 |

| 3月 | 土地取得予定が取引停止 | |

| 5月 | 工場建設投資合意 | |

| 8月 | 土地取得 | |

| 12月 | 建屋工事着工 | |

| 2018 | 2018年 11月 |

建屋竣工予定 窯据付工事開始(部分引渡しによる) 高圧受電計画変更により受電間に合わず仮設電源対応(翌年3月まで) |

| 2019 | 2019年 2月 | 成形・検査設備据付工事開始 |

| 4月 | 正式受電開始 | |

| 10月 | 当初計画通り生産開始 | |

| 2020 | 2020年 3月 |

新型コロナウイルス感染症拡大による海外出張不可(同年11月まで) リモート試運転対応 |

| 12月 | 出張再開(2週間~最大4週間の隔離期間付) | |

| 2021 | 2021年 11月 | 全設備の試運転引渡しが完了 |

プロジェクトメンバーセッション

施設統括部 設計1部

熱開発G

T.K

2004年入社日本ガイシ入社後、工場の設備投資部門一筋で勤務。車載用排ガスフィルターの燃焼炉設計や試運転立ち上げなど、数々のプロジェクトをリーダーとして歴任。ACC第2工場プロジェクトでは、トンネル窯の詳細設計から参画し、チームマネジメントを担う。

施設統括部 設計1部

建築G

S.M

2016年キャリア入社前職では生産施設の設計・プロジェクト管理を担当。日本ガイシに入社して3カ月目に、ACC第2工場プロジェクトへ建屋設計のリーダーとして参画。生産施設の設計経験を生かして、自身初となる海外の大型案件を完遂する。

施設統括部 設計2部

設備2G

T.O

2012年入社大学院修了後、日本ガイシへ入社し機械設備の改善業務を担当する。ACC第2工場プロジェクトでは、一工程の取りまとめ役として、設計から携わる。立ち上げ後は現地中国で3年間、機械運用のマネジメントも行う。

施設統括部 生産システム部

制御1G

K.Y

2016年キャリア入社前職では海外のガス処理プラントの計装システム設計などの大型案件を担当。日本ガイシ入社後ほどなくして、ACC第2場プロジェクトへ参画。建屋の電気制御担当として、プロジェクトの受電計画を管理する。

“技術者の真価が問われる

大規模プロジェクトへの参画”

入社3カ月で海外大型案件を担えるチャンスに意欲

ACC第2工場プロジェクトは、私自身初の海外案件、さらには延床面積約76,000㎡・地下1F地上4F建での大型新築案件ということで、完遂すれば必ず成長につながると思いました。入社3カ月目で会社のことを全て把握しきれていない状況でも、この大型プロジェクトを任せてもらえたことには、会社からの期待も感じてうれしかったですね。現地での設計事務所およびゼネコンとのやりとりや、建築に関連する海外の法律理解・行政折衝など、「新しいチャレンジ」には闘志が燃えてワクワクしたのを覚えています。

大型海外案件ならではのダイナミックさや達成感を求めて

私は海外案件や大型案件に携わりたいと入社前から考えていたので、プロジェクト参加の打診を受けた時は素直にうれしく感じました。大型案件のダイナミックさや達成感、充実感が格別であることは、前職でも経験していたからです。また、キャリア入社直後の私が、大規模かつビジネス上の重要性が高いプロジェクトへ参加する機会をいただけたことに、会社の懐の深さも感じます。専門領域ではない建屋電気制御の担当、かつ、短納期という難しいミッションでしたが、「ベストを尽くして期待に応えよう」と決意して挑みました。

注目プロジェクトへの参画が決まり、モチベーションアップ

このプロジェクトで生産するGPFは、日本ガイシの主力製品です。第2工場による生産拡大は、施設統括部に課された最重要ミッションでした。参画当時、私はポーランドの新工場を担当しながら複数案件の立ち上げ応援に行くなど多忙を極めていましたが、社内の注目度も高いこのプロジェクトを任せてもらえると聞き、モチベーションが上がったことを覚えています。生産能力を上げるためにはどうしたらいいのか、短納期をどのように達成するか、仲間と話し合いチーム一丸になって取り組みました。

現地メンバーとの連携で大型プロジェクトに挑む

このプロジェクトでは生産能力の増強が一つのミッションだったので、私が担当した工程での機械設備導入数には驚きました。当時経験したことのあった導入数の3倍の数だったので、現地メンバーとの協働が重要になると考えました。日本と現地、それぞれとやり取りをしての進行管理に加えて、立ち上げのための現地教育も任せてもらえたので、海外エンジニアとのコミュニケーションやマネジメントスキルを向上させる良い機会になりました。

“プロフェッショナルとして

挑む責任とやりがい”

プロジェクトでの役割を教えてください

一工程の取りまとめ役として、設計から試運転、立ち上げまで担う

機械設計では、社内で設計の構想を練り、それを機械メーカーと協議しながら具体的なカタチへ落とし込んでいきます。私は一工程の取りまとめ役として、設計、試運転、立ち上げをリードすることが求められましたので、メーカーとの調整やメンバー教育も大切な仕事でした。中でもやりがいを感じたのは、現地メンバーとのコミュニケーションですね。協力体制を構築していくために、相手の文化や考え方を理解してコミュニケーションを重ねた結果、「一緒に仕事ができて楽しかった」と言ってもらえて、誇りに感じています。

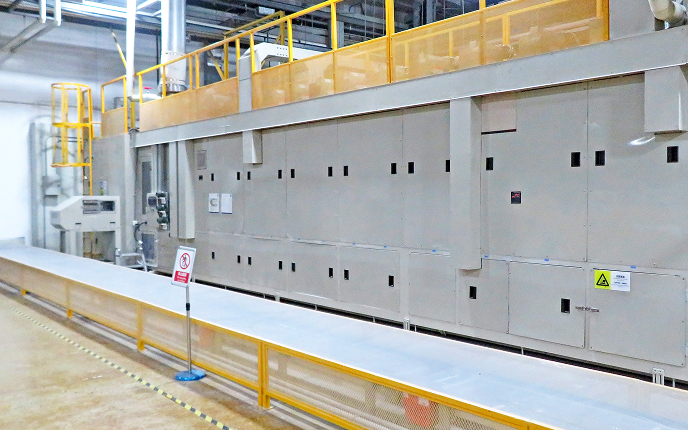

チームで挑んだ日本ガイシ史上最長トンネル窯の設計

私が担当したのは、焼成工程の設計と試運転、立ち上げの責任者です。生産能力増強という重要なミッションを果たすために、全長100メートルを大きく超える当時日本ガイシで最長級のトンネル窯の設計を担うことになりました。窯の拡大に加え、省エネ機能と品質保持という条件をクリアするため、立上げ時には生産技術部門を含めさまざまな専門家とチームを組み、総力を挙げて取り組みました。これほど大規模で大人数のプロジェクト管理は私にとっても初めての経験で、コミュニケーションの取り方や指示の仕方など、マネジメント面でたくさんの学びを得ることができました。

異文化での電源供給を成功に導いたコミュニケーション

私は建屋チームの電気担当と、焼成窯の電気計装を担当しました。どの設備に、どのタイミングで、どの電圧が必要なのかを把握し、その実現に向けて関係各所との連携を密に取っていました。前職でも大型プロジェクトを経験していましたが、中国の電源供給は私にとって初めてのチャレンジです。現地のキーパーソンと何度もコミュニケーションを取って、特有の受電申請フローやエンジニアリング慣習を理解し、全体計画を策定しました。その後も、計画実現に向けて粘り強く調整と軌道修正を続け、ついに受電を成功させた時の達成感は、今でも鮮明に覚えています。

建屋新築プロジェクトのリーダーに求められる高度な専門性と調整力

建屋新築プロジェクトのチームリーダー兼設計者として、プロジェクトマネジメントと設計・社内外の調整業務を担いました。このプロジェクトは、前職で私が携わった最大の建築物の約10倍規模。工場棟に加え事務棟に倉庫棟、排水など、複雑な建屋の要素それぞれに高度な設計技術が求められました。また、外部の設計事務所やゼネコンとの綿密な連携も欠かせないので、コミュニケーション能力が常に問われる仕事です。前職で新工場建設プロジェクトを土地の取得から設計・申請・工事完了まで一気通貫で担当した経験を生かしながら、一つ一つの課題をクリアして建物の形が見えてきた時は、言葉では言い表せない充実した気持ちでいっぱいでした。

“エンジニア一人ひとりの工夫が

プロジェクトを加速させる”

プロジェクトを進める上で大切にしたことは何ですか

2.5カ月のスケジュール前倒しを実現した「想定」と「備え」の徹底

一番大切にしたことはスケジュール管理です。これは私が働く上でのポリシーでもあります。このプロジェクトでは特に「想定」と「備え」を意識してマネジメントを行いました。バックアップ案を常に持ち、段取りを事前に組んでおく。そうすることで、予定と異なることが起きても臨機応変に動けるようにしていました。この姿勢を徹底したことが奏功し、多くの人と時間がかかるこの大規模プロジェクトでも、結果として、当初予定から2.5カ月前倒しでの引き渡しを実現できました。

設計者として追求する「より良く」が現場に安定をもたらす

過去に類似設備を導入したことはありますが、それを踏襲するのではなく、徹底して「より良くする」ことを追求しました。過去設備の課題を洗い出して、自分なりに考えた改善策をチームで検討し、機械設計に反映しました。細部までこだわった設計が、新しい設備としてカタチになることは、設計者の醍醐味です。安定稼働後、現地メンバーから順調な稼働状況や、低い不具合発生率の話を聞いた時は、設計者としての自信とやりがいを感じました。

受電計画変更を乗り越えるスムーズな連携を生んだ信頼関係

工場設備の建築にあたっては、適切なタイミングで、必要な電力が供給されなければなりません。そこで、まずは詳細な工程表を作成し、プロジェクトの全体像を把握しました。さらには、現地の受電申請フローや技術的な慣習などについて、確度の高い情報を集め続け「受電のことは彼が一番わかっている」と信用してもらえる関係性の構築に注力しました。プロジェクト途中では、受電計画変更という突然の事態が起きましたが、関係各所との信頼関係を構築できていたからこそ、スムーズな連携で対処できたと思います。

現地の理解を深めて土地のポテンシャルを最大化させる

建屋設計では、現地のルールに則って、土地のポテンシャルを最大限に引き出すことが重要です。例えば、中国では消防指導により製品倉庫と工場を別棟にし、建物間の離隔を10m確保する必要がありましたが、土地の有効活用を考えると、離隔をとらない同一棟での計画は譲れません。そこで、現地の設計事務所や消防と何度も話し合いを重ねました。法律の解釈を深め、最終的にたどり着いた解決策で消防から同意を得られた時は、大きな達成感を得られました。また、利用する方々が快適に過ごせる環境づくりも大切にしたポイントです。利用者のニーズを設計に組み込めるように、積極的なコミュニケーションで、現地の想いを吸い上げることを心がけました。

“日本ガイシのエンジニア

だからこそできる挑戦”

今後の目標や夢を教えてください

プロジェクト全体をまとめて牽引するリーダーへ

このプロジェクトを通して、プロジェクト全体をまとめ上げるリーダーにチャレンジしたいと強く考えるようになりました。専門性の高いメンバーとの協働による新たな発見や、多部署で連携して大規模プロジェクトを成功に導く喜びと達成感に惹かれたからです。今後はコミュニケーション能力をさらに磨き、メンバーの力を最大限に発揮できるチームビルディングを身に付け、大規模プロジェクトを任せられるリーダーになりたいと考えています。

モチベーターとしてチームの目標達成を導く

私は、チームの「モチベーター」を目指しています。モチベーションの高さは、仕事の質とスピードを左右する重要な要素。だからこそ、メンバーの表情を注意深く観察することや、積極的な声かけ、話しかけやすい雰囲気づくりを大切にして、チームの新しい情報が自然と入ってくるような環境づくりに取り組んでいます。日本ガイシの施設統括部の仕事には、製品部門と密に連携して工程設計から深く関わってサポートできるという魅力があります。施設統括部で、他部署と連携しチーム全員で目標達成を目指す喜びを、モチベーターとして引き出していきたいです。

常に新しいことにトライし、視座を高めていく

仕事でもプライベートでも、新しい経験をたくさん積んで、視野を広げていきたいと考えています。長く仕事を続けていると、想定外のことも想定内だと感じるようになり、視点がルーティン化してしまいます。そうではなく、常にアンテナを張り、新たな刺激に触れて見識を深め、視座を高めていきたいですね。日本ガイシの施設統括部の仕事は、非定型の業務で責任範囲や裁量が大きく、プロジェクト完遂時には例えようのない達成感を得られます。常に新しい課題や目標があり、ケースバイケースの対応が求められるので、日々、やりがいを感じながら業務に取り組んでいます。

建築の専門家として会社経営に貢献できる人材へ

日本ガイシでは数少ない建築の専門家として、建築の観点から会社経営に貢献できる人材へと成長したいです。インハウスのエンジニアとしてプロジェクトを進行する醍醐味は、「建てて終わり」ではなく、その後の運用状況まで見届けられることです。今後もNGKの製品・生産に対する知識を蓄えながら、最新の建築技術の動向に目を向け、要求の本質を追及したより良い提案ができるようになりたいと考えています。さらには、プロジェクトで得た経験をメンバーに還元して、部署全体でクオリティの高い仕事ができるように、働きかけていきたいです。

※インタビュー内容、所属は取材当時のものです。

製造技術本部 施設統括部

社員Interview

NGKグループのDX

データとデジタル技術を活用した

企業変革の実現へ